首页 > 研学新闻 教育前沿 | 如何让研学实践场景成为学生能力生长的 “活教材”?

教育前沿 | 如何让研学实践场景成为学生能力生长的 “活教材”?

最近网络上流行一个热梗:“从前不懂李白为何诗兴大发,如今自己出游一天发十条朋友圈。” 这不仅映射文化旅游热潮下人们对出游的追求,更隐藏着当下研学的本质。

当孩子们在研学路上学会用地理知识解释云海,用镜头记录古巷的时光皱褶,用同理心倾听不同的故事......那些镜头里的思考、旅途上的成长、手册里的笔记是从感知到理解、从吸收到输出的完整过程,不仅帮助学生建构认知闭环,更重要的是通过个性化表达实现知识迁移与核心素养的深度融合,最终形成持续终身的批判性思维与创造性问题解决能力。

从孔子周游列国的杏坛弦歌到今日校园的跨学科研学,中国人对“在路上的教育”的追寻,始终锚定着同一个坐标:让“万里路”与“万卷书”碰撞出价值的火花。

追溯千年

文脉里的研学游价值基因

古代虽然没有直接以研学游名义开展的活动,但是类似活动经过长期的历史演变,由最早的周游逐步演化成为研学游。

春秋时期,孔子率弟子历经数年周游列国,不仅是“读万卷书,行万里路”的最早实践,更在陈蔡绝粮、问礼老聃的历程中,将“仁”、“礼”的价值种子播撒在华夏大地。

中国南宋时期理学家朱熹主张:“学子不应居于一隅,而应出四方游学一遭。”

当时的书院名师硕儒云集,每一所书院都是一个地方的教育、学术中心,学子趋而往之,有远见的书院老师,更是研学游的推动者和实践者。他们利用各种机会,带领学子走出校门投身大自然和社会大课堂,游历山川、观察社会、开阔视野。

以周游带动游学,远游异地,拜访各地名师,或当面请教,或投身门下,求知如渴,已成为一个优良的传统。

聚焦当下

研学价值的时代叩问

周末的动物园里,一位母亲指着长颈鹿即兴讲解“脖子进化史”,这种贴近生活经验的偶发性学习,恰是低龄儿童认知世界的温柔切口,也是家庭教育的生动注脚。

然而,当部分家长认为“我也能带孩子去游玩,没必要报名研学活动”时,却忽略了一个关键差异,家庭游的知识获取是碎片化的“偶得”,而学校研学是系统化的“引领”, 前者是生活的灵光乍现,后者是教育的精心设计。

全国两会期间,部分代表委员就推动研学旅游规范发展、更好助力青少年成长提出了独到见解和务实建议。全国人大代表、民建河南省委会主委梁留科建议:“开展大中小学生研学旅游,有助于推动素质教育改革行稳致远。”

在当下强调素养导向、追求学生全面发展的教育背景下,研学的目的是帮助学生能够在真实情境中运用真实能力解决实际问题,学会探究,提升主动思考、沟通及解决问题的能力。

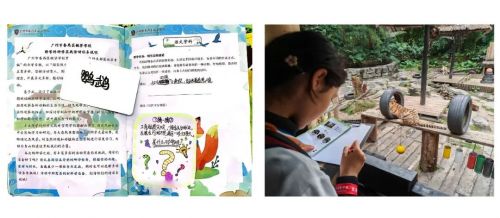

广州市番禺区毓贤学校跨学科研学实践活动正是符合改革背景下的价值引领样本。学校采用剧本化、任务式的研学方式,联动学科知识,为每个年级学生设计与语文、数学、艺术、英语、历史、道德与法治、生物等学科知识相结合的研学任务。

这些任务在设计完成后,经由对应的学科老师进行严格把关和优化。同时,学校老师还会设计有趣的学科课程内容,从而有效实现跨学科学习的目标,让学习变得既充满趣味又富有价值。

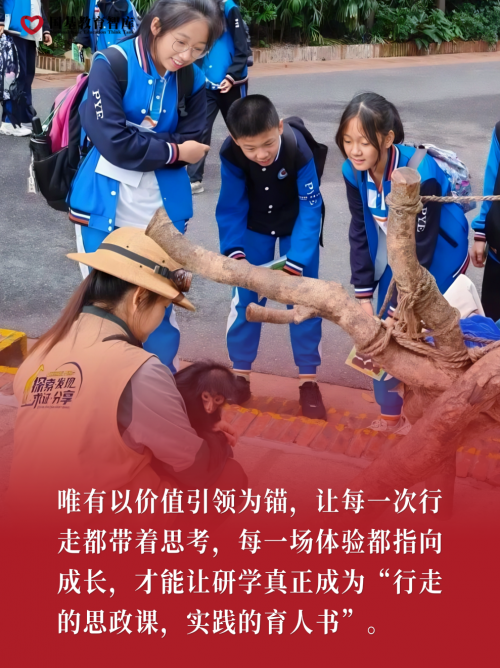

研学活动中,学生们化身“789考察队”成员,演绎记者、文化学者、数据分析师、生物研究员、地理研究员和写生爱好者等角色,依据园区地图,自主规划探索路线,从茂密幽深的“澳洲森林”到野性繁茂的“美洲丛林”,从惊险刺激的“侏罗纪公园”到俏皮可爱的“熊猫基地”,将所见所闻升华为理解生命、担当责任的价值自觉。

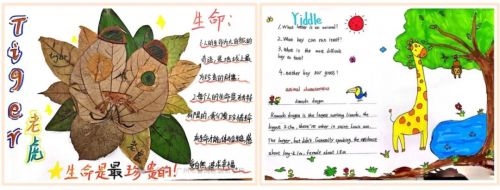

在小组合作完成任务的过程中,从动物知识的深度问答到生态保护的创新挑战,每一项任务都经过精心设计。学生基于既有知识解构世界,通过实践重构认知,最终形成独特的价值判断,并用自己喜爱的方式表达自我,在真实的情境中学会用“脚下的路”丈量“心中的道”。这些实际行动不仅是育人成果的具体展现,更是研学价值引领的生动体现。

从周游到壮游,从家庭游到研学游,不变的是中国人对“知行合一”的追求。但当研学市场泛起“打卡式研学”、“走马观花游”的泡沫时,我们更需要回归教育的初心:研学的价值,不在于走过多少景点,而在于埋下多少“会思考、能破土的种子”。

素养导向下,唯有以价值引领为锚,让每一次行走都带着思考,每一场体验都指向成长,才能让研学真正成为“行走的思政课,实践的育人书”。

责任编辑:

文章来源:https://www.gansuyanxue.com/2025/0820/319.shtml